近日,空间科学攀登团队行星科学课题组成功研制出山东大学远程拉曼光谱仪(SDU-RRS),该系统在弱信号硅酸盐矿物探测及复杂环境适应性方面取得突破性进展,为未来月球、火星等行星表面矿物分析提供了全新解决方案。研究成果以“Design and development of a stand-off Raman brassboard (SDU-RRS) for the spectroscopic study of planetary materials”为题发表在国际期刊Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy。山东大学齐晓彬为第一作者,凌宗成教授为该论文的通讯作者,山东大学为第一完成单位。

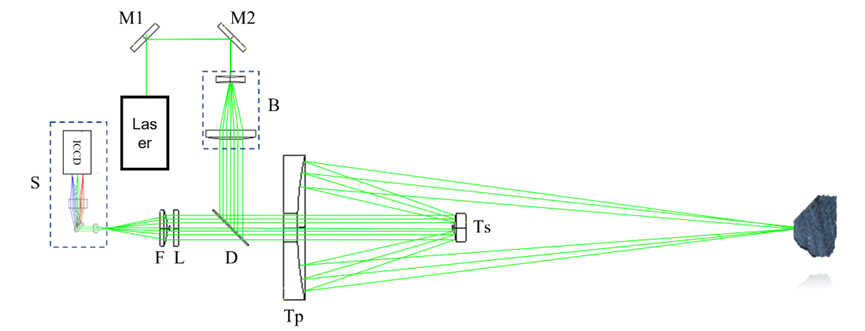

图1. SDU-RRS的光学示意图

拉曼光谱技术因其独特的“分子指纹”识别能力,已成为行星表面矿物成分分析的核心手段。然而,月球、火星等天体表面广泛存在的硅酸盐矿物(如辉石、橄榄石)拉曼散射效率极低,仅为入射激光的约10⁻⁷。传统拉曼设备受限于探测距离短、环境光干扰强等问题,难以在复杂地形中实现安全高效的远程探测。如何突破弱信号捕获与噪声抑制的技术瓶颈,成为行星科学仪器的关键挑战。

研究团队创新性提出“脉冲激发-信号增强-时间门控”一体化解决方案,攻克行星弱信号矿物探测瓶颈。系统采用532 nm脉冲激光与时间门控ICCD探测器联用,通过超短时间窗口获得拉曼信号。SDU-RRS在1米距离、环境光23 Lux条件下,成功获取辉石(667 cm⁻¹)、橄榄石(855 cm⁻¹)、长石(513 cm⁻¹)等矿物的特征峰。在长石-橄榄石-辉石三元混合样品的测量中,可准确识别含量≥20%的辉石成分,信噪比为16.7 dB。

近年来,山东大学空间科学攀登团队行星科学课题组围绕深空探测国家战略需求,在月球与行星地质学、陨石学及天体化学、行星遥感与光谱学、行星探测载荷研制等方面取得了一系列研究成果,先后承担了探月四期载荷研制、载人航天重大专项、国家自然科学基金重点、民用航天技术预先研究项目等重大科研项目。今后,团队将聚焦行星表面物质遥感与样品实验联合研究,打通“探测载荷-数据/样品科学研究”的行星科学与深空探测研究全链条,实现自主原始创新能力的提升,为我国行星科学发展和航天强国建设贡献山大力量。